El cajón es uno de los instrumentos peruanos más emblemáticos y versátiles, con una rica tradición que se remonta a mediados del siglo XVIII. Su origen está profundamente ligado a los ritmos de ascendencia africana que llegaron al Perú, a través de esclavos traídos durante la época del Virreinato. Estos se asentaron principalmente en la Costa Norte, Costa Central (Lima) y Costa Sur del país (Chincha, El Carmen, Cañete), y con ellos trajeron su danza. Uno de sus ritmos, el zapateo, se volvió característico de los pobladores afrodescendientes de estas zonas. Ante la prohibición colonial del uso de tambores, buscaron alternativas para mantener viva su expresión musical. Así comenzaron a utilizar objetos cotidianos como mesas, sillas, cajas y, especialmente, cajones de madera en desuso provenientes de los puertos —principalmente en El Callao— donde se almacenaban frutas y otros productos. Desclavando una de las tablas del cajón para lograr mayor vibración, estos elementos fueron transformados ingeniosamente en instrumentos de percusión. En sus inicios, sin embargo, el cajón no fue considerado formalmente como instrumento musical. Una de las primeras referencias literarias al cajón se encuentra en la obra del escritor costumbrista Manuel Ascencio Segura, quien retrató con agudeza la vida limeña del siglo XIX. En su pieza teatral Lances de Amancaes, escrita antes de 1862, Segura describe las tradicionales fiestas limeñas celebradas en la Pampa de Amancaes, mencionando tanto la zamacueca como el uso del cajón, lo cual evidencia la popularidad del instrumento en esa época.

Gracias a su riqueza sonora, adaptabilidad, técnicas de construcción y el dominio alcanzado por los músicos, el cajón fue ganando protagonismo hasta convertirse en el principal instrumento de percusión del Perú. Su desarrollo rítmico y su difusión en la música costeña han sido notables, convirtiéndolo en un símbolo de identidad nacional. El cajón está presente en los géneros afroperuanos, como el landó, festejo, alcatraz, toromata, panalivio e ingá, y también acompaña con maestría al vals peruano, la polka criolla, el one step, el pasodoble, el tondero y la marinera.

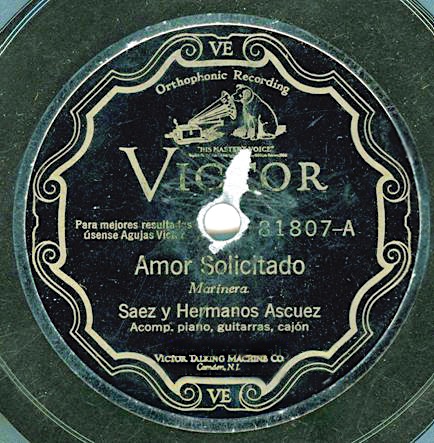

Las primeras grabaciones del cajón se realizaron en 1913, cuando la Victor Talking Machine Company (RCA) envió técnicos a Lima. En 1928 se produjeron más grabaciones, destacando especialmente por su difusión las del 27 de marzo, registradas en “Barraganes 350, Lima”.

Durante la década de 1950, se experimentaron modificaciones en Trujillo y Chiclayo, como la adición de cuerdas en el interior del cajón para aumentar su brillo y respuesta en los agudos. No obstante, esta innovación fue rechazada por algunos músicos tradicionales. En los años 70 y 80, se generalizó el uso del cedro para su construcción, aunque algunas caras frontales comenzaron a elaborarse con caoba o con contrachapado enchapado.

En el año 2001, el cajón fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura del Perú. Más tarde, en 2014, la Organización de los Estados Americanos (OEA) le rindió homenaje como “Instrumento del Perú para las Américas”.

Hoy, el cajón es tanto un símbolo de la identidad afroperuana y criolla, como también uno de los instrumentos peruanos con mayor proyección internacional, integrado en múltiples géneros musicales alrededor del mundo. Su sonoridad única y su historia de resistencia y creatividad lo convierten en un verdadero tesoro cultural.